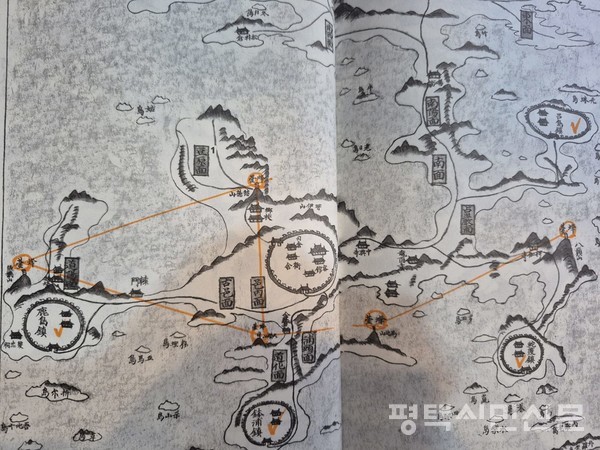

고흥반도에는 5거로 봉수대가 팔영산·마복산·천등산·장기산 4곳에 있어

유주산봉수(楡朱山烽燧)

팔전산봉수(八巓山烽燧)는 동쪽으로 순천(順天) 백야곶봉수(白也串烽燧)에 응하고 남쪽으로 마북산봉수(馬北山烽燧)에 응한다. 천등산봉수(天燈山烽燧)는 동쪽으로 마북산봉수(馬北山烽燧)에 응하고 서쪽으로 장기산봉수(帳機山烽燧)에 응한다. 수덕산봉수(愁德山烽燧)는 남쪽으로 장기산 봉수(帳機山烽燧)에 응하고 동쪽으로 천등산봉수 (天燈山烽燧)에 응한다. 다만 관문에 보고한다. 장기산봉수(帳機山烽燧)는 서쪽으로 보성(寶城)정흥사봉수(正興寺烽燧)에 응하고 동쪽으로 천등산봉수(天燈山烽燧)에 응하고 북쪽으로 수덕산봉수(愁德山烽燧)에 응한다. 마북산봉수(馬北山烽燧)는 동쪽으로 팔전산봉수(八巓山烽燧), 서쪽으로 천등산봉수(天燈山烽燧)에 응한다. 유주산봉수(楡朱山烽燧)는 이제 폐지하였다.(今廢)

- 여지도서(1757)

조선 건국 이후 100년이 흐르면서 고흥반도의 봉수대는 약간의 변동이 있다. 고흥반도 최남단의 유주산으로 봉수를 보내지 않고 폐지한 것이다. 그런데 성종실록(1475년)에 마북산과 유주산에 관한 기록이 나온다. “병조에서 전라도 관찰사의 계본(啓本)에 의거하여 아뢰기를 “마북산(馬北山)과 유주산(楡朱山)의 봉수(烽燧)를 예전대로 다시 세우소서” 하니 그대로 따랐다.” 이 기록에 따르면 이미 1475년에 마북산과 유주산 봉수를 폐하였다가 다시 복원한 것으로 보인다. 그리고 1757년에 유주산은 완전히 폐지한 것이다. 여지도서에는 권설봉수에 대한 언급이 없다. 폐지한 것인지 기록하지 않은 것인지 알 수 없다. 같은 시기 <해동전도>(1760)에는 봉수대에 대한 기록이 없다. 다만 지도상 표시에 유주산 봉수는 없다.

유주산은 해발 450m이다. 고흥반도의 맨 끝에 위치해 다도해의 섬들이 보이는 곳이다. 한 시간 가량 오르면 나오는데 봉돈의 모습은 온전한 모습은 아닌 것으로 보인다.

흥양지(興陽誌)

호남읍지 내에 흥양지가 있는데 간행 연도를 알지 못한다. 다만 흥양지 봉수조의 내용이 1757년의 여지도서에 적힌 “楡朱山烽燧今廢”와 같으므로 그 시기에 지어진 것으로 추정한다.

팔전산봉수(八巓山烽燧)는 다른 이름으로 팔영산(八灵山)이라고 한다. 현의 동쪽30리에 있다. 천등산봉수(天燈山烽燧)는 현의 남쪽 20리에 있다. 장기산봉수(帳機山烽燧)는 현의 남서쪽 30리에 있다. 마북산봉수(馬北山烽燧)는 현의 동쪽 30리에 있다. 수덕산봉수(修德山烽燧)는 현의 서쪽 오리에 있다.

- 여도비지(18세기)

팔전산이 팔영산이라는 이름으로 새롭게 등장한다. 하지만 현재의 팔영산(八影山)이 아니라 팔영산(八灵山)이다. 여도비지는 치소인 현과 봉수대간의 거리를 적어 넣은 점이 특이하다. 또 수덕산 봉수의 수덕산이 ‘愁’에서 ‘修’로 바뀌어 기록되었다. 이는 대동여지도의 수덕산(愁德山)과 다르기에 잘못 기록한 것으로 보인다.

고흥반도 내에 제5거로 봉수로에 있는 봉수는 팔영산 봉수, 마복산 봉수, 천등산 봉수, 장기산 봉수 등 4개가 있다

팔영산 봉수는 팔전산봉수라고도 하며,

마복산 봉수의 옛 이름은 마북산 봉수이다, 장기산 봉수는 현재의 장계산에 있는 봉수를 말한다.

모두 여수 방답진 돌산도에서 시작된 5거로상의 고흥반도에 위치한 봉수들이다, 유주산에 있던 유주산봉수는 1757년도에 폐지된 것으로 보인다

마복산 봉수

마북산은 전라남도 고흥군 포두면에 위치한 높이 539m의 산이다. 흥양농협 주유소에서 마복사까지 임도가 조성되어 있다. 마복사에서 한 시간 정도 기암괴석 사이를 밟고 오르면 돌을 쌓아 놓은 봉돈이 보인다. 봉돈의 주변은 300평 정도의 넓이로 평탄하다. 산꾼들이 자주 오르는 길이어서 찾아가기 편안한 길이다.

조선시대에는 마북산(馬北山)이라고 불렀다. <조선지지자료>와 <조선지형도>에는 마복산(馬伏山)이라고 기재되어 있다.

풍수지리에서는 산의 형상을 보고 ‘천마가 바람처럼 날면서 포효하고 있다’는 천마시풍(天馬嘶風)의 형국이라고 한다. 성종실록에 의하면 마복산과 유주산의 봉화는 1454년에 폐지되었다가 복원된 것으로 보인다.

마복산에서 팔영산까지는 바다 건너 직선거리로 10.3km이다. 팔영산은 어디에서나 특이한 모습으로 보인다. 마북산에서 천등산까지는 10km이다. 서로 간에 훤히 보인다.

마북산 봉수대는 국가 문화재 사적으로 지정되었다. 제5로 직봉 고흥 마북산 봉수 유적은 여수 방답진 돌산도 봉수에서 초기하여 직선으로 넘어오는 네 번째 봉수다. 발포진의 소관 봉수로 동북쪽으로 팔영산 봉수와 서쪽으로 유주산·천등산 봉수에 응한다. 사방을 조망하기 좋은 곳에 위치하며 여자만 일원과 고흥반도 일원의 해상을 내려다보는 중요 지점이다.

천등산 봉수

천등산은 해발 554m이다. 고흥군 풍양면 송정리에서 임도를 따라 오르면 철죽공원 주차장이 나온다. 여기서 30여 분 걸어가면 천등산 정상 봉수대 돌무더기가 보인다. 지금은 봉돈이 많이 훼손된 상태다. 100여 평의 평탄한 곳에 윤곽이 확실한 봉돈이 남아 있다.

천등산은 봉우리가 하늘에 닿는다 해서 ‘天登山’이라고도 한다. 금탑사(金塔寺)를 비롯해 많은 사찰이 있었을 옛날, 스님들이 정상에 올라 천 개의 등불을 바쳤다는 설이 있고 금탑사 스님들이 도를 닦으려고 많이 올라 밤이면 수많은 등불이 켜져 있었다 해서 ‘天登’이라 했다고도 한다.

조선 초기에는 남으로 유주산에서 불을 받아 서쪽 장기산으로 보내고 북쪽으로 수덕산에 보냈다. 18세기엔 유주산봉수가 폐함에 따라 마북산에서 직접 받아 장기산과 수덕산으로 보냈다. 마북산까지는 10km이다.

봉수제가 폐지된 뒤에는 기우단으로 이용한 것으로 보인다. 한말에 김홍집이 흥양현감으로 있을 때 기우제를 지냈다는 기록이 있다.

장기산 봉수

장기산은 녹동진에서 약 1km 지점에 있다. 지금 이름은 장계산이고 해발 226.8m이다. 국가지정문화재 사적으로 지정되었다. 통신탑이 우뚝 솟아있는 곳으로 사방이 막히는 곳이 없다, 천등산에서 장기산까지의 거리는 12km이고 장기산에서 수덕산까지는 8km 남짓이다. 여기서 보성군 정흥사까지는 20.8km이다.

고흥반도 내에 제5거로 봉수로 상의 봉수는 팔영산 봉수, 마복산 봉수, 천등산 봉수, 장계산 봉수다. 그 외 수덕산 봉수는 읍내로 연결하는 권설 봉수이고 사화랑봉수(沙火郎烽燧), 묵두봉수(墨頭烽燧), 다고두봉수(多古頭烽燧), 가화봉수(加禾烽燧), 가내포봉수(加內浦烽燧), 소포봉수(召浦烽燧)는 해안가를 돌아가는 연변봉수 간봉인 것으로 보인다. 지리서나 지도에 기록이 없어서 그 위치를 알아내기는 쉽지 않아 보인다.