고지도를 들고 봉화 따라 목멱산까지 1

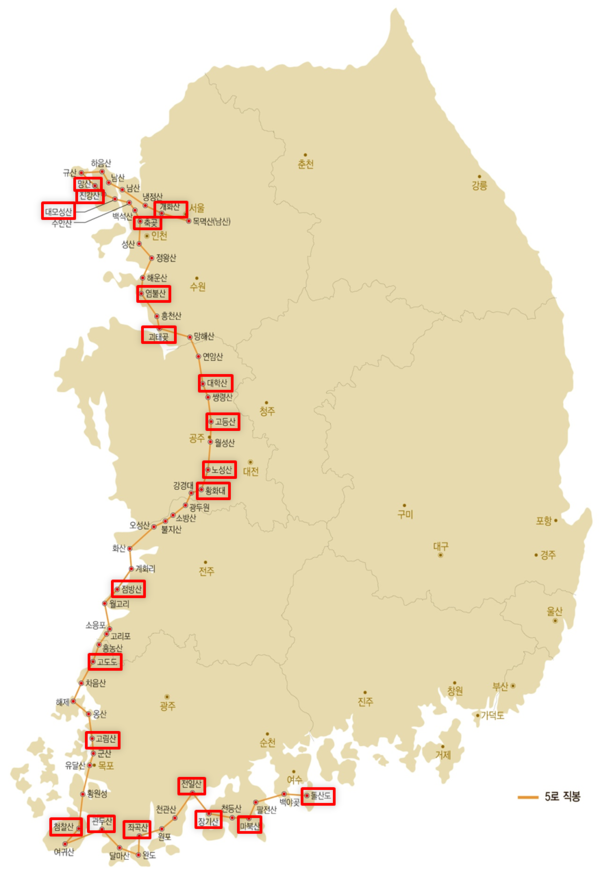

봉화는 우리의 삶과 역사를 조망했던 중요한 통신수단이었다. 오늘은 통신수단이 개인에게로 확장되어 있지만 유사시엔 봉화로 통신을 할 수밖에 없는 상황이 올 수도 있다. 봉화는 가장 원시적이면서 근원적 통신수단이기 때문이다. 이에 2023년 11월 문화재청이 국가지정문화유산 사적으로 지정한 ‘제5로 직봉’(전남 여수~서울 목멱산)을 따라 고지도를 들고 서울 남산(목면산)까지 봉홧불의 이동 경로를 따라가 보고자 한다.

지난해 11월 문화재청은 전남

여수~서울 목멱산까지 이어지는

‘제5로 직봉’ 61개 봉수유적 가운데

평택괴태곶 봉수대를 포함한 21개를

국가지정 문화유산사적으로 지정

우리나라 산 이름 중에 유난히 봉화산 또는 봉수산 봉우재들이 산재해 있다. 증보문헌비고에는 전국에 623개의 봉수대가 있다고, 신증동국여지승람에는 조선8도 328개의 고을에 봉수대가 있다고 각각 기록하고 있다. 현대에 들어와서 기록에 남지 않은 봉화산이 우리 주변에 많이 발견된다. 물론 주민 구술에 의해서 그렇다.

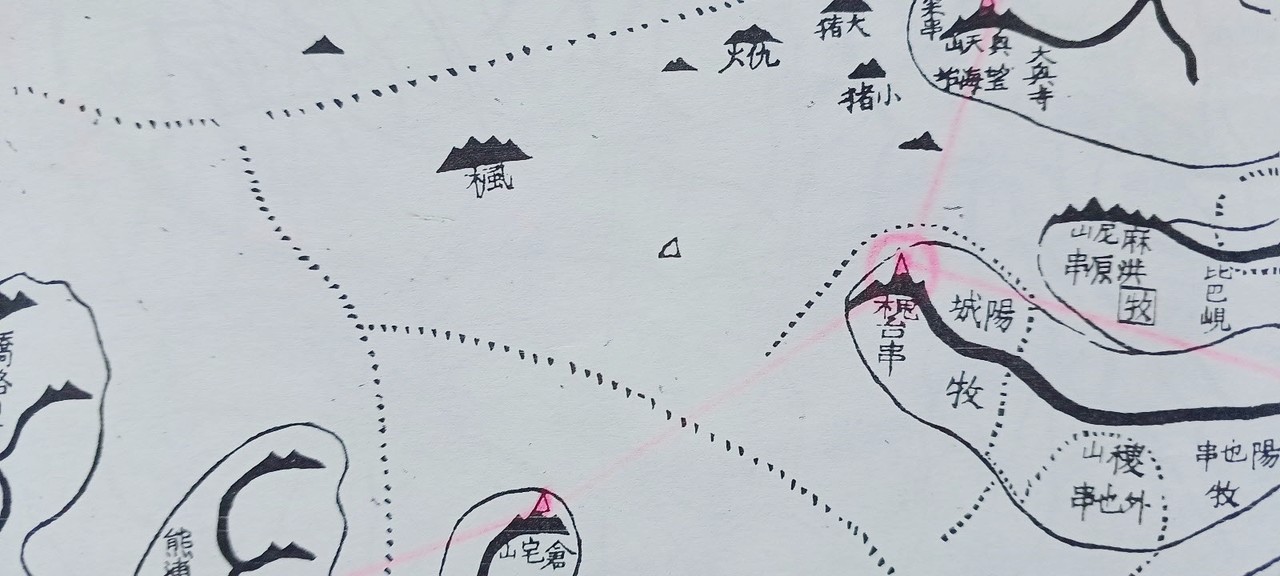

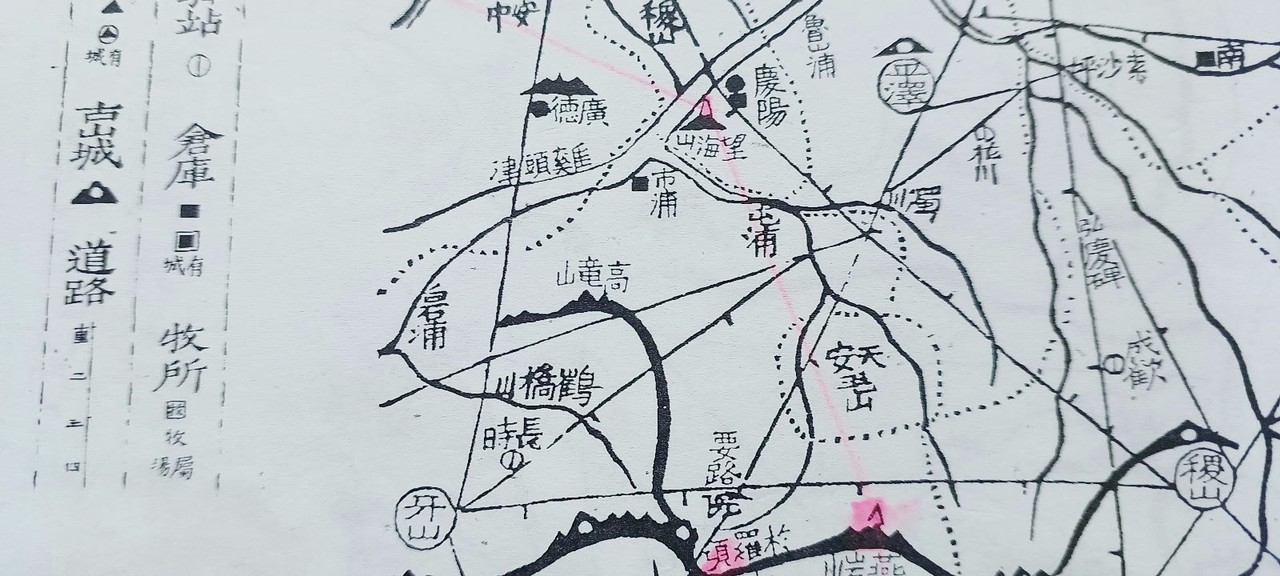

우리 지역만 해도 포승의 괴태길곶 봉수대는 제5거 봉수로로 중요한 위치에 있었다. 또한 팽성읍 신대리의 망해산 봉수대는 흔적도 없이 산더미조차 사라졌지만 안면도 쪽으로 돌아오는 연변봉수로를 지름길로 연결해서 괴태곶으로 보내는 주요 봉수대였다. 이 두 개의 봉수대는 각종 지지 자료와 읍지 자료 그리고 고지도에 고스란히 기록되어 있다.

기록되지는 않았지만 우리나라에 수많은 봉화대 설이 있다. 우리 지역을 보면 비전동 배수지가 있는 매봉산(鷹峯山)은 지역민들의 증언이 있고 일제가 실시한 ‘조선보물고적조사’ 자료에도 “병남면 비전리 사유 용봉산 봉수(丙南面 碑前里 私有 庸峰山 烽燧)”라고 기록하여 봉화산임을 뒷받침하고 있다. 또 불악산(負洛山)과 무봉산에 봉화대가 있었다고 주장한다. 특히 진위 마산리 뒷산인 태봉산은 본래 이름이 테뫼라고 한다. 마산리 안골 순흥안씨 구술에 따르면 이는 산중턱에 테를 두른 것처럼 길이 나 있었는데 봉군들이 나무를 해서 수레로 옮긴 흔적이라고 한다. 구술이 확실하다면 봉수대일 가능성을 배제할 수 없다. 청북의 오성산에도 봉화대가 있었다는 주장이 있다.

포승읍 원정리 수도사 뒤편

봉우리에 위치한 괴태곶봉수대는

남쪽으로는 면천 명해산에 응하고

북쪽으로는 수원 흥천산 천주봉수로

연결되는 중요한 봉수로 역할 수행

괴태곶봉수 槐台吉串烽燧

평택시 포승면 원정리 109-54 수도사 뒤편 봉우리에 위치하고 있다. 지역민들은 이 산을 봉화산이라고 한다. 우리말로는 ‘홰대기’다. 정상에 서면 동쪽으로는 평택시, 남쪽으로 충남 아산 일대에서 아산만을 거쳐 충남 당진 일대, 서쪽으로는 남양만과 서해안, 북쪽으로는 화성군 일대가 한눈에 조망된다.

<세종실록>이나 <동국여지승람>, <대동지지> 등에는 괴태봉(傀台峰)으로 기록되어 있다. 1783년(정조 7)에 간행된 <강화부지(江華府誌)>에 따르면 괴태봉은 통어영(統禦營)에 속하여 동쪽으로는 직산 망해산(望海山), 북쪽으로는 수원 흥천산(興天山)에 응하였으며 봉수군(烽燧軍)은 100명이었다.

괴태봉의 역할은 1690년(숙종 16)에 왕이 대신과 비변사의 재신(宰臣)들을 인견(引見)할 때 호조 참판 이의징(李義徵)이 변사(邊事)에 대비하기 위해 건의한 대책에 나타나 있다. 이의징은 봉화와 척후(斥候)를 언급하면서 경기도의 중진(重鎭)인 수원의 천주봉수(天柱烽燧)에 대응하는 봉수로 양성(陽城)의 괴태봉수(槐台烽燧)가 있다고 하였다.(숙종실록 16년 4월 23일) 즉 괴태봉은 수원의 천주봉수와 서로 응하면서 신호를 주고받았음을 알 수 있다. 천주봉수는 흥천산 봉수로 보인다.

괴태봉의 높이는 해발 83m이다. 그러나 무슨 일인지 자료마다 높이를 달리하고 있다. 해양조사원 발간 해도에는 해발 112m, 지형도에는 해발 111m, 문화유적총람에는 해발 250m, 평택시 발간 <평택시관방유적>에는 해발 83m으로 각각 기록하고 있다.

괴태길곶 봉수는 지리지 곳곳에 전하고 있어 그 중요성을 알 수 있다. <세종실록지리지>에는 대응봉수와 함께 봉화를 올리는 곳이 있다고 했으며 <신증동국여지승람>에는 좀 더 자세하게 대응봉수의 위치를 기록해 두었다.

“역(驛)이 1이니, 가천(加川)이요, 목장이 1이다. 현 서쪽 괴태기곶(槐台吉串)에 있으니, 수원(水原) 남쪽 지경으로 쑥 들어갔고, 둘레가 7리이다. 금상(今上) 11년 기유에 비로소 전구서(典廐署)의 소를 놓아 먹이는데, 수초(水草)가 넉넉하고 좋다. 봉화가 1곳이니, 괴태기곶이(槐台吉串)이다. 남쪽으로 면천(沔川) 명해산(明海山)에 응하고, 북쪽으로 수원 흥천산(興天山)에 응한다.” - 세종실록지리지 양성현

“봉화가 1곳이니, 흥천산(興天山)이다. 부 서쪽에 있다. 남쪽으로 양성(陽城) 홰대기곶이(槐台吉串)에 응하고, 서쪽으로 남양(南陽) 염불산(念佛山)에 응한다.” - 세종실록지리지 수원도호부

“봉수 괴대길곶 봉수(槐台吉串烽燧): 남쪽으로 충청도 면천군 창택산(汚川郡倉宅山)에 응하고, 또 직산현 망해산(望海山)에 응하며 북쪽으로 수원부 홍천산(興天山)과 응한다.” - 신증동국여지승람 양성현

1999년 가을부터 겨울에 걸쳐 시행한 경기도박물관의 정밀지표조사에서 시설물로 봉돈으로 추정되는 원형 적석유구 4개소, 건물지 1개소, 출입시설 3개소가 발견되었다. 이런 사실은 조선시대 봉수대 설치의 기준과 크게 다르지 않은 것으로 보인다.

“연변의 각 곳에 연대(煙臺)를 축조하되 높이는 25척이고 둘레는 70척이며, 연대 밑의 사면은 30척으로 하고, 밖에 참호(塹濠)을 파는데 깊이와 넓이는 각기 10척으로 하고 모두 영조척(營造尺)1) 을 사용하게 하며, 또 갱참(坑塹)의 외면에 나무 말뚝을 설치하는데 길이 3척이나 되는 것을 껍질을 깎아버리고 위를 뾰족하게 하여 땅에 심고 넓이는 10척이나 되게 하며, 연대 위에는 가옥(假屋)을 만들어 병기(兵器)와 조석(朝夕)에 사용하는 물과 불을 담는 기명(器皿) 등 물건을 간수한다.” - 세종실록 115권, 세종 29년 3월 4일 병인

1977년 발간된 <문화유적총람>에는 다음과 같이 기록되어 있다.

“속칭 봉화재, 또는 용수재로 불리우는 이곳은 해발 250m지점 산정에 설치되어 봉화수가 상주하면서 화성군 우정면 조암리 쌍봉산과 충남 당진군 면천면, 충남 예산군 신창 뒤산 봉수와 응하는 역할을 하였다고 한다. 봉화재 정상에 약 2m 높이의 방형 석축으로 된 500평의 평지가 있는데 현재 석축은 부분적으로 훼손되었고 봉화대 북쪽 100m 아래는 봉화수의 주거지와 샘의 흔적이 아직도 남아 있다.”

팽성읍 신대리 망해산봉수는

괴태곶봉수로 연결되는 중요한

봉수로였으나 이번 21개 국가지정

문화유산사적에서는 빠져 있어

팽성읍 신대리 영창마을 뒷산

봉우재에 위치했다는 증언 토대로

볼 때 현재는 봉우리가 허물어졌으나

계양야구장 자리 터에 있었을 것,

평택시 당국은 망해산 봉수에 관심

갖고 표지석이라도 세워야

망해산봉수 望海山烽燧

망해산 봉수는 팽성읍 신대리 210-39 평택 계양야구장이 있는 터이다. 이 자리는 남쪽 레이더기지보다 높았다고 한다. 북쪽에도 통신대대가 자리하고 있어 봉우리가 세 개였고 그중 가운데 야구장 자리의 산이 가장 높았다고 한다.

이산을 훼손한 것은 첫째로 만주사변 즈음에 일본군들이 활주로 공사를 하면서 허물어냈다는 것이다. 두 번째로는 한국전쟁 때 미군이 활주로 공사를 하면서 파헤쳐지게 되었다고 한다. 그러나 그동안 망해산 봉수대와 관련한 위치 비정은 제대로 잡지 못했다. 마을 분들이 영창마을 뒷산을 봉우재라고만 하니 레이더기지가 봉화산으로 착각한 것이다. 연구자들은 마을 분들의 증언으로만 위치를 비정하다 보니 오류를 범한 것이다.2) 레이더기지 위에 봉우리(100m미만)는 아산 연암산에서 잘 보이고 레이더기지 봉우리에서도 연암산(292.7m)이 잘 보인다. 그러나 여기서 괴태길 봉수대(83m)를 보면 고등산이 가로막혀 보이질 않는다. 괴태길곶에서도 망해산을 보면 고등산(132.4m)에 가로막혀 레이더기지 봉우리는 보이지 않는다. 그렇다면 레이더기지 앞 봉우리는 봉수대가 있을 수 없다. 그런 흔적도 없다. 영창마을 뒷산인 통신대 봉우리(100m 미만)는 레이더기지 봉우리가 가로막아 연암산이 보이지 않는다. 따라서 봉수대가 있던 자리는 지금의 두 봉우리 중 하나가 아니라 없어진 봉우리일 수밖에 없다. 이 사실을 주민들이 증언해 준 것이다. 또 하나는 신대1리 새터가 봉수군들이 살던 마을이었을 거라는 추측도 뒷받침 자료가 없다. 다만 1895년 행정구역 개편 시에 마을이 나타난 것으로 보아 그 이전에도 마을이 있었을 것으로 보인다.

“망해산봉수(望海山烽燧)는 남쪽으로 아산현(牙山縣) 연암산(鷰巖山)에 응하고, 북쪽으로 양성현(陽城縣) 괴태길곶(槐吉)에 응한다.” - 신증동국여지승람 직산현

“경양면에 있는데 직산현 관문에서 서쪽으로 40리 거리이다. 북쪽으로 가서 양성현 괴태길곶봉수와 서로 50리 거리에서 호응하고,남쪽으로 와서 아산 연암산봉수와 서로 30리 거리에서 서로 호응한다. 그 안에 화대(火臺)와 연대(烟臺)를 설치하고, 즙물고(汁物庫)3) 를 지었으며, 토성을 쌓았다. 별장 1인과 감관 5인을 두었고, 봉군 25명이 순번을 정하여 수칙하면서 망을 본다.” - 직산현지, 1899년

“연암산 봉수(燕岩山烽燧)는 남쪽으로는 천안군(天安郡)의 대학산(大鶴山)과 호응하고, 북쪽으로는 직산현(稷山縣)의 망해산(望海山)과 호응한다.” - 대동지지

“연암산 봉수는 남쪽으로 천안군 태학산에 응하고 거리는 30리이다. 북으로 직산현 망해산에 응하고 거리는 25리이다.” - 여지도서 아산 봉수

“봉화가 1곳이니, 입암산(笠巖山)이 현의 서쪽에 있다. 서쪽으로, 면천(沔川) 명해(明海)에, 북쪽으로 양성(陽城) 괴태길(槐台吉)에 응한다.” - 세종실록 149권, 지리지 충청도 청주목 아산현

세종실록지리지에서는 망해산이 아니라 경양산으로 표기했고 서쪽으로 입암산에 봉수가 있는 것으로 적고 있다.

“역(驛)이 1이니, 성환(成歡)이요, 봉화가 1곳이니, 현의 서쪽 경양산(慶陽山)에 있다. 서쪽으로 아산(牙山) 갓바위(笠巖)에, 북쪽으로 양성(陽城) 괴태길(槐台吉)에 응한다.”

망해산 봉수는 제5거로 상에 중요한 위치의 봉수대였다. 초기 봉수가 안면도로 돌아오던 것을 함열에서부터 차령을 넘어 망해산 봉수에서부터 다시 연변봉수로 가는 노선으로 바뀌었던 것이다. 평택시는 봉수대 위치에 표석이라도 만들어 두어야 한다.

1) 목공척(木工尺)이라고도 불렀다. 척도의 다른 체계들이 정치적 또는 경제적인 이유로 시대에 따라 변화를 많이 겪은데 반하여 영조척은 그 실용적이고 기술적인 특징 때문에 그 길이가 별로 변하지 않고 지켜져 와서 다른 척도 체계의 고증에도 중요한 참고가 된다.

2) <기전지역의 봉수>(김주홍 저 경기문화재단)도 통신대대가 있는 산으로 기록하고 있다. 2001년 5월 14일 자 평택시민신문에 실린 김해규의 글 ‘우여곡절 끝 김정호 대동여지도 부분도 통해 확인’에서는 레이더기지를 말하고 있는 것으로 보인다.

3) 쪄서 말린 쌀, 건어물, 물, 기름, 군복, 밧줄, 연장 등 군인들에게 필요한 물품을 저장하는 창고

소사벌역사문화연구소

관련기사

- [기획] 고지도를 들고 봉화 따라 목멱산까지 2 - 화성 봉수대 총 8개 가운데 국가문화재 지정은 염불산 봉수대 하나

- [기획] 고지도를 들고 봉화 따라 목멱산까지 3 - 화성 해운산봉수는 안산과 시흥 무응고리‧오질이도봉수로 연결

- [기획] 고지도를 들고 봉화 따라 목멱산까지 4 - 성산 봉수대 있는 문학산, 주몽 아들 비류가 나라 세운 미추홀로 추정되는 곳

- [기획] 고지도를 들고 봉화 따라 목멱산까지 5 - 해안 통한 외침 대응하던 인천 축곶산 봉수와 김포 백석산 봉수

- [기획] 고지도를 들고 봉화 따라 목멱산까지 7 -강화군에는 진강산 봉수와 망산 봉수 등 5개 봉수 있어