이대원의 절명시와 죽음을 두려워하지 않는 용기

평택섶길해설사

전 평택시 송탄출장소장

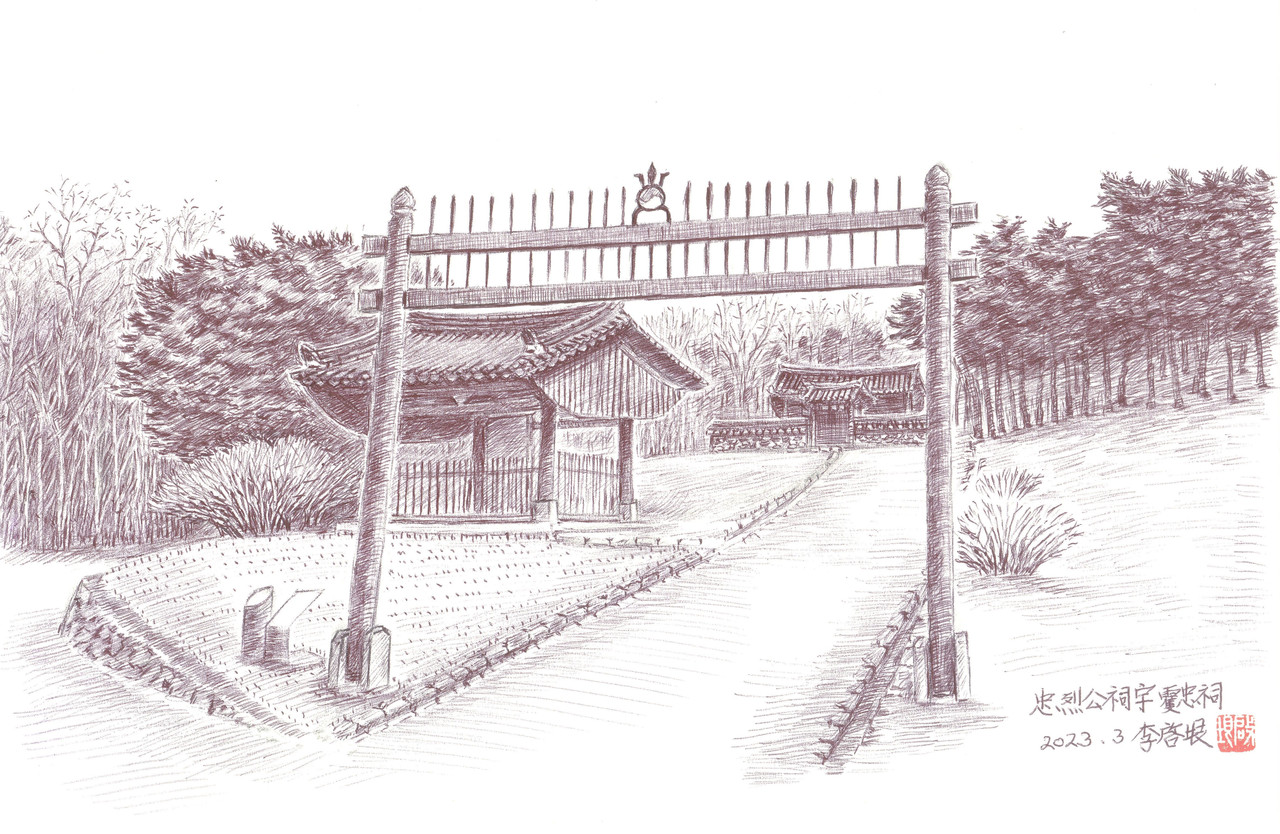

‘평택섶길’은 평택의 작은 길들이다. 16개 코스 오백리에 이르는 길은 물안개 피어오르는 호수 곁에, 호젓한 숲에, 고즈넉한 시골 마을에, 유서 깊은 시내 골목과 재래시장에 이야기와 함께 짜여 있다. 섶길 여정에는 문화유산과 기념물, 역사 인물에 대한 테마들이 있다. 공직 은퇴 후 취미생활을 찾던 중 섶길과 인연을 맺게 되었다. 필자는 평택에서 나고 자랐지만 섶길을 처음 걷는 날 곳곳에 숨어있는 경관이 놀라웠다. 그림 그리기에 약간의 소질이 있는 필자는 평택섶길 풍경을 펜화로 그려 간단한 글과 함께 평택시민신문에 한달에 한번 연재한다. 이 글을 통해 많은 분들이 섶길을 함께 걸으며 우리 고장을 더 알게 됨은 물론 건강과 즐거움을 얻는 기회가 되길 소망한다. 섶길 4코스 원효길을 지나다보면 이대원 장군의 신위를 모신 사당이 보인다. 이번호에서는 3월 28일 436주기 추모제향일을 맞는 포승읍 희곡리 낳은 충렬공 이대원 장군을 기억하고자 한다.

1587년 정해년 3월 이대원 장군은 손가락을 깨물어 혈서로 속적삼에 아래의 시를 적었다. 그리고 자신의 관할인 고흥 손죽도 앞바다에 쳐들어온 왜적들에 대항해 전장에 나섰다. 죽음을 각오한 것이다.

日墓轅門 渡海來

兵孤勢乏 此生哀

君親恩義 俱無報

限入愁雲 結不開

진중에 해 저문데 바다에 건너와

군사는 부족하고 고단하니 슬프다

나라와 어버이에게 은혜 못 갚아

한스러움이 구름에 엉켜 풀길 없네

며칠 전에도 인근 해상에 나타난 왜적선 20여 척을 물리쳐 대승을 거두었지만 상황은 많이 달라져 있었다. 1차 해전의 앙갚음을 위해 다시 온 왜적의 숫자는 몇 배 많아진 반면 자신의 군사는 부족하고 지쳐 있었다. 전라좌수영에 구원 병력을 요청하였지만 아무런 소식이 없었다. 상관인 전라좌수사 심암은 위험한 작전에는 손 하나 까딱하지 않고 부하의 전공만 탐내는 그런 자였다. 이런 상황에서 장군은 사흘 밤낮을 처절하게 싸우다 끝내는 손죽도 해상에서 장렬히 전사하였다. 중과부적이었다.

장군은 1차 해전의 전공으로 수사(水使. 각 도의 수군을 통솔하는 정3품 무관 벼슬)에 제수되었으나 교지가 당도하기 전에 전사한 것이다. 임진왜란의 전초전 정해왜변의 내용이다.

이러한 사실은 전라도 관찰사에 의해 임금에게 보고되었고 가만히 앉아 지원을 하지 않은 수사 심암은 한양으로 압송되어 당고개에서 처형되었다.

장군을 기리는 문화유산과 기록들

포승읍 희곡리 작은 대덕산 기슭에는 혈서의 절명시 속적삼을 대신 묻은 장군의 묘가 있고 그 아래에는 장군이 타던 말의 무덤인 충마총이 있다. 수병 손대남에 의해 모친과 부인이 있는 본가에 유품이 전해진 것이다. 장군은 병조참판에 추증되어 충렬공忠烈公의 시호가 내려지고 신위를 모시는 사당 확충사(䨥忠祠, 경기도문화재 제56호)가 세워졌다.

전라도 해안에도 장군을 모시는 사당이 세 곳 있다. 장군을 먼저 모셨던 고흥 녹동사당엔 임진란 중 부산포 해전에서 전사한 이대원의 후임 만호 충장공 정운 장군이 함께 합사合祀되어 쌍충사(雙忠祠, 전남도문화재 제128호)로 명명命名 된다. 충무공 이순신의 건의에 의해서였다. 전장이었던 손죽도엔 충렬사(忠烈祠, 지방문화재 제239호)가 있다. 손죽도 주민들이 부두에 세운 장군의 석상은 손죽도 앞바다를 바라보고 있다.

여수 국동항에 있는 영당(影堂, 전남도문화재 제6호)은 지역민들의 수호신으로 모셔지고 있다. 멀리 있는 임금보다 자신들을 가까이에서 돌봐주고 보호해주던 장군에게 절대적으로 의지했던 옛날 그곳 백성들의 마음을 엿볼 수 있다.

이대원 장군의 출생년도는 두 가지 기록으로 갈려 있다. 신도비神道碑의 병인년(1566년)과 사마방목(司馬榜目, 과거급제자의 국가기록)의 계축년(1553년)으로 서로 13년의 차이가 있다.

전문가들은 장군이 녹도만호였고 수사 직첩까지 내려진 상황을 당시 상례(常例)로 비교해 보았을 때 사마방목의 기록에 무게를 두고 있다. 함평이씨 평택 종중에서는 이와 관련 역사학자들을 통한 연구 학술토론회를 준비하고 있다.

임란직전 왜적과 싸우다

중과부적으로 장렬히 전사한

포승 출신 이대원 장군 절명시는

수많은 후대 심금 울려

3월 28일은 436주기 추모제향일

저 하늘 너머 장군 호령 들려오는 듯

이대원의 후예들

이대원의 6대조 이중길은 평택지역 함평이씨의 중시조다.

이중길은 고려말 사재감정司宰監正 벼슬을 했던 인물로 부친은 고려조 도읍 개성의 부윤(府尹, 시장)을 했던 이온 이다. 이성계의 역성혁명으로 조선이 개국되며 이중길은 포승읍 내기리로 피해 들어왔다. 하루는 나무를 하던 중 사냥꾼에게 쫓기던 노루가 이중길에게 도움을 청하듯 안긴다. 나뭇짐 속에 노루를 숨겨주었고 노루는 보답으로 자손 대대로 번창할 좋은 터를 알려준다. 그곳이 내기리 은곡隱谷이다.

600년 세거지世居地 평택의 함평이씨는 번창하였다. 중시조의 17세 종손 이병헌(1896-1976)은 보성전문 법과를 나와 손병희의 비서로 활동하며 1919년 1월 비폭력, 대중화, 일원화의 독립운동 3대 원칙을 각계에 전달하였다. 2월 27일 독립선언서의 인쇄를 돕고 전국각지에 배포한 그는 3월 1일, 민족대표 33인이 종로 태화관에서 독립선언서를 낭독할 때 별실 6호에서 대기하던 청년대표 6인 중 한명이었다. 그는 탑골공원에 운집한 학생, 청년, 시민들과의 연락을 담당하였고 체포된 33인의 가족들을 돕는 활동을 하였다. 3월 16일 수원 북수리 천도교 사건 때 중상을 입고 피신하여 평택과 화성지역의 학생들과 시민들에게 독립 만세운동을 고취시킨다. 해방 후에는 국립경찰전문학교장을 했고 '3·1운동 비사'를 집필하였다. 1960년엔 민주당 소속으로 국회의원에 당선되기도 했다. 그의 큰아들 이계원은 KBS 아나운서로 60년대 미국의 소리 방송을 담당했다. 항일독립운동가, 종교인, 정치인, 언론인, 고위 공직자로 활동했던 그에게 1993년 정부는 건국훈장을 추서하였다.

포승읍 내기리의 유복한 집안에서 태어난 이조헌(1900-1933)은 14세에 북경으로 유학을 떠난다. 아들을 후세의 인재로 키우기 위한 부친 이민화의 결정이었다. 북경대 경제학과에 수학했던 그는 임유동, 이상도, 원세훈 등 항일독립운동가들과 교류하고 그들을 지원했다. 그리고 북경 조선학생회에서 간부를 맡으며 강연, 토론회, 회보발간 등 다양한 활동을 한다. 또 한인 교민단체의 선전 위원으로 조선독립의 당위성을 주장하는 선전물을 만들어 북경주재 각국 공사관과 각지의 영사관에 배포하였다. 그는 일제의 요시찰인물이 되어 1925년경 귀국한다. 귀국해서도 중국과 가까운 인천으로 이주해 제과점을 운영하며 독립자금을 송금한다. 그 단서를 포착한 일제는 그를 수차례 심문하고 고향인 내기리로 강제 이주시켰다. 그는 고향에서도 함평이씨를 중심으로 한 지역유지들과 ‘진위구락부’를 설립하여 찬조금을 모으고 항일 독립자금을 중국의 요인들에게 송금했다.

그는 교육에도 힘썼다. 강습소를 설립하여 어학, 수학, 법률개요 등을 무보수로 가르쳤다. 우리말은 물론 중국어도 가르쳤는데 당시 항일독립운동의 무대가 중국이었고 언어의 장벽으로 많은 애로가 있었기에 중국어 회화 교육과 교재의 필요성이 절실했던 것으로 보인다. 이조헌은 마지막 2년 동안 중어대전(中語大典)을 편찬한다. 그는 안타깝게도 34세에 요절했다. 정부는 2019년 그에게 건국포장을 추서했다.

현대에 들어서는 체신부 장관과 5선 국회의원을 했던 이자헌, 전 교통부장관 이계익, 전 방송통신위원장 이계철, 현대자동차 사장과 국회의원을 한 이계안, 이계석 전 경기도의회 의장, 여성신문설립자 이계경 전 국회의원 등이 이대원과 평택지역 함평이씨의 후예들이다.

오는 3월 28일은 이대원장군의 436주기 추모제향일이다.

3월 하늘 저 너머에서 장군의 호령이 울려오는 듯하다. 사우 주변의 솔숲이 그의 기개인 듯 푸르르다.