정도전길 문헌사와 삼봉(三峰)의 후예들

평택섶길해설사

전 평택시 송탄출장소장

삼봉 정도전과 문헌사

길은 면사무소 앞에서 진위천과 진위뜰을 건너고 태봉산을 넘는다. 덕암산과 태봉산 줄기에 둘러싸인 은산리는 ‘산뒤’로도 불렸다. 산너머 사람들 입장으로 부른 이름이다.

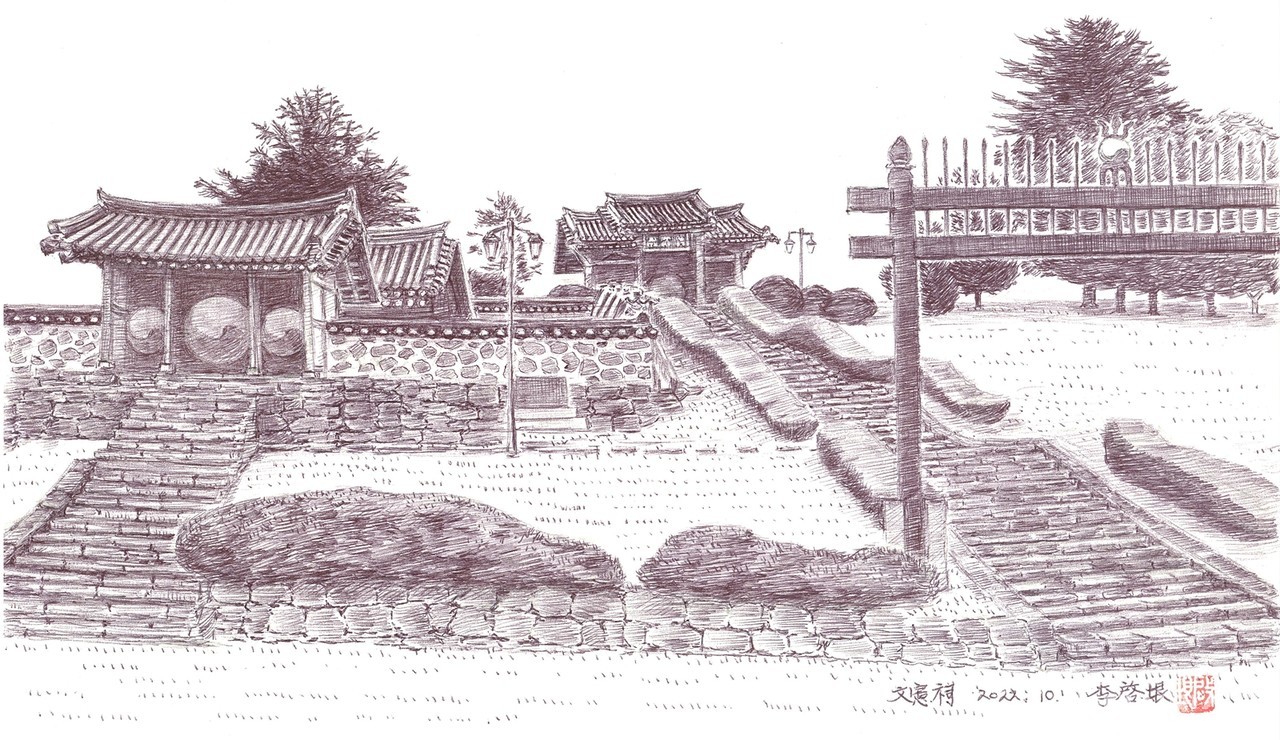

그곳엔 삼봉 정도전의 신위를 모신 사당 문헌사(文憲祠)가 있다. 정도전(鄭道傳, 1342 -1398)은 고려에서 조선으로 교체되는 격동의 시기에 역사의 중심에서 새왕조를 설계한 인물이었다.

그는 자신이 꿈꾸던 성리학적 이상세계의 실현을 보지 못하고 정적에게 죽임을 당한다, 세자책봉 과정에서 소외되며 위기감을 느낀 이방원(후에 태종)일파의 기습 공격인 1차 왕자의 난(戊寅定社, 1398)때였다. 그는 고종 때에 신원되어 문헌(文憲)의 시호와 유종공종(儒宗功宗)의 편액이 내려진다.

화를 면한 큰아들 정진

마침 태조의 삼성재(三聖齋) 봉행길을 수행하며 안변 석왕사에 머물러있던 큰아들 정진(鄭進,1361-1427)은 형제들 중 유일하게 목숨을 건졌다. 폐서인(廢庶人)되어 갖은 수모를 겪던 정진은 태종 16년에 다시 등용된다. 조준, 권근 등의 건의에 의해서였다. 성실하고 겸손했던 정진은 세종 때에 한성판윤(서울시장)을 두번 한다. 그때 청계천을 준설하여 수문을 크게 넓히고 해마다 물에 떠내려가던 나무다리를 치워 돌다리인 광통교(南廣通橋)와 수표교(水標橋)를 놓았다. 폭우 때면 인왕, 북악, 남산의 물이 모여들어 범람하던 상습재해를 해결한 것이다.그는 공조판서에 이어 형조판서를 하던 중 사망했다. 그가 죽자 세종 임금은 사흘간 조회를 중지하고 친히 제문을 지어 희절(僖節)의 시호를 내렸다. 문헌사 아래 희절사는 그의 신위를 모신 사당이다.

은산리 삼봉의 후예들

그렇게 살아남은 큰아들 정진은 두 아들을 키워 삼봉의 혈통을 이었고 그 자손들은 경기도 일원에 퍼져 살았다. 경상도엔 삼봉의 막내 동생 정도복 등 방계 후손들이 퍼져있다.

정진의 큰아들인 삼봉의 장손자 정래(鄭來)는 용인 처인현감을 하다 은산리에 들어와 정착했다. 그가 용인공이다. 은산 1, 2리엔 봉화정씨가 70%가 넘는다. 타성도 내외종(內外從)간이거나 사돈간인 경우가 대부분이다.

-조국과 고향을 항상 그리워했던 재일교포 실업가 정동순

정동순은 강점기 일본에 가 있던 형 정남순을 찾아 무작정 떠난다. 부인 이영례와 어린 아들을 남겨둔 채 였다. 훤칠한 체구에 배짱과 강단이 있었던 그는 일본에서 건설업과 부동산업으로 거부가 된다. 그 와중에도 주경야독으로 와세다대를 졸업했다. 도쿄 재일거류민단장도 했던 그는 민관식, 김종필, 박정희 대통령과도 친분이 깊었다. 고향과 조국을 항상 그리워했던 그는 나라가 어렵던 시절 많은 도움을 보냈다.

조국의 황폐한 산림녹화를 위해 60만본의 나무를 기증했고 일본의 교육환경에 자극받은 그는 교육부를 통해 거금을 쾌척했다. 고향에는 진위초등학교, 진위중·고등학교, 산대초등학교의 현대식 교사건립에 큰 돈을 지원했다. 그리고 진위천을 건너는 세월교 건설, 하북에서 동네까지의 전기가설, 진위향교 충효회관 건립, 진위파출소 청사건립 등 고향에 대한 그의 지원은 헤아릴 수 없다. 은산리 산대초등학교 입구엔 그의 고향사랑 정신과 선행을 기리는 송덕비가 서 있다. 그는 생전에 대한민국 정부로부터 두 번의 국민훈장 모란장과 목련장을 받았다.

은산리에 두 아들과 함께 남아있던 부인 이영례는 남편과의 멀어진 금슬을 숙명으로 받아들인 옛 여성이다. 그녀는 보내온 돈으로 두 아들을 가르치고 열명의 손주들을 거두었다. 은산리 남산 아래 그의 터엔 일본서 기술자와 함께 벽돌과 시멘트 등 현대식 자재를 보내와 집을 지었다. 사람들이 일본집이라 불렀던 집 안엔 아이 열명이 들어갈 수 있는 큰 욕조을 갖춘 목욕탕 시설도 있어 한겨울에 동네아이들도 가끔 더운 물 목욕을 했다. 1991년 82세로 사망하여 고향으로 돌아온 정동순은 산하리 선영에 부인과 함께 잠들어 있다.

-경상도에서 삼봉집 목판본을 옮겨온 조선인 최초의 측량기술자 정종인

1887년생인 정종인은 강점기 측량학교를 나온 조선인 최초의 측량기술자였다. 전국의 측량업무가 일본인들로는 부족했기 때문이다. 측량 일로 전국을 다니던 그는 대구 용연사(龍淵寺)에 보관돼있던 삼봉집 목판본을 보게된다. 1791년 정조 임금의 명으로 규장각 학사들이 삼봉의 시문과 글들을 재편집한 후 대구 감영에서 제작한 것인데 사찰에 보관돼있던 거다. 그 당시 용연사의 목판고가 거의 무너지는 상황이었기에 평택의 문헌사에서 보관하기로 허락을 받아 옮겨오게 된다. 1912년경의 일이다. 목판본을 발견하고 관심을 가졌던 그 식견과 극적인 이전의 추진과정이 후세에 전할 만하다. 뛰어난 인쇄술로 평가받는 268본의 경판은 경기도유형문화재 132호로 등록되어 있다.

정종인은 자녀 교육에도 공을 들여 딸들은 학교의 교장을 했고 경기여고 교사였던 둘째 딸은 50~60년대 KBS 라디오 국민 아나운서였던 이광재의 부인이다.

-은산리의 선지자 정종호

1901년생인 정종호는 강점기 양정고보를 졸업한 지식인이다. 그는 황폐했던 산하를 녹화시키는 육림사업에 관심을 갖고 5만여평의 육묘장에 묘목을 키웠다. 전국의 헐벗은 산에 사방사업을 시작할 때였다. 육묘사업에서 성공했던 그는 학교부지를 희사하여 산대초등학교를 건립한다. 봉남교와 세월교가 없던 시절 비가 오면 하북으로 돌아 진위초교를 힘들게 다녔던 아이들을 위해서였다. 당시 1번 국도에서 은산리까지 차가 들어올 수 없던 길을 주민들과 함께 넓히기도 했다. 넓혀진 길엔 성은리 미군부대에서 자갈과 모래를 깔아 그들도 사용했다. 그리고 버스도 들어올 수 있었다. 그는 문헌사를 현재 위치로 이전하고 삼봉집목판본 이전을 마무리했다. 그는 고향사랑을 몸과 마음으로 실천한 선지자였고 그의 묘 곁에는 그곳 사람들이 한마음으로 건립한 송덕비가 서있다.

-은산리에 들어와 봉화정씨 처녀를 만나 자수성가했던 이임하

팽성 사람 이건홍은 물려받은 재산에 젊은 날 금광의 감독관으로 돈을 모은 사람이다. 그는 창령노씨와 혼인하여 아들을 낳았으나 세 살 때 부인이 죽었다. 어린 아들을 키우기위해 새 부인을 들였지만 아들을 구박하거나 마음에 안차는 여인을 내보내고 새로 들이기를 일곱차례, 부인이 바뀔 때마다 논 다섯마지기씩은 꼬박꼬박 넘어갔다. 아들 이임하가 열여섯 되던 해 전실 자식을 데리고 들어온 여덟 번째 여인은 다른이들과 달랐다. 독종인 그녀는 우선 남편의 기를 잡았고 이임하를 대놓고 구박했다. 어느날 온다간다 말없이 집을 나선 이임하는 은산리 봉화정씨 종가로 출가한 고모를 찾아간다. 농사일과 허드렛일을 도와주며 얹혀 살았던 그는 체수는 작았으나 성실하고 강인한 사람이었다. 그는 돈이 되는 일은 닥치는 대로 했다. 성은리에서 서정리장까지 쌀짐을 날라주거나, 나뭇짐을 지고 송탄에 나가 파는 등 고된 일을 마다하지 않았던 그는 돈이 모이면 나오는 땅을 잡았다.

동네 봉화정씨 처녀를 맞이하여 네 아들을 낳아 키우고 가르치면서도 착실히 재산을 모았던 부부는 7정보(2만1000평)의 임야와 55마지기의 논에 이천평의 밭을 장만했다. 처제 셋을 모두 출가시킨 그는 여뎗번째 부인에게 재산을 모두 뺏기고 빈털터리가 되어 죽은 아버지를 상여를 써 그의 산으로 모셔왔다.

재산은 모이기도 하지만 당대에서, 다음대에서 쉽게 사라지기도 한다. 그 원인은 대개 허망한 사연들이 대부분이다.

고요한 정기를 잃어가는 은산리

은산리는 안성과 용인의 접경지다. 은산리 꼭대기 한 가옥은 본채는 평택땅, 화장실은 안성땅이었다. 문헌사 앞 푸른 숲은 덕암산 부엉이바위에서 내려온 산줄기다. 안성땅인 이곳에 8만여평의 물류단지가 들어서며 산이 헐린단다.

난립한 작은 공장들과 창고 등으로 은산리의 정적이 깨어진지는 오래되었지만 요즘 주변 산이 뭉개지는 난개발의 기세는 무서울 지경이다. 산으로 둘러싸였던 ‘산뒤’ 동네의 고요한 정기는 옛날이야기가 되어간다.

이계은

평택섶길해설사

전 평택시 송탄출장소장

삼봉선생 유적지가 훼손되지 않도록 화장장 설치를 재고하길 바랍니다.