비단길 종점 평택호 혜초기념비와 지영희 이야기

혜초의 구도를 위한 대장정

비단길은 팽성 신대리에서 평택호 관광단지에 이르는 길이다. 길은 신왕리와 마안산을 넘는다.

왜 비단길일까? 신라의 승려 혜초(704-787)는 16세에 불교공부를 위해 당나라로 유학을 떠난다. 그리고 그곳에 도착해 공부하던 중 인도와 서역의 불교성지를 4년 동안 순례한다. 갈 때는 말레이 반도를 도는 바닷길을, 올 때는 천산산맥과 타클라마칸 사막을 건너는 육로를 이용했다. 혜초는 인도를 다녀온 후 중국에 남아 불경 번역작업을 하다가 83세에 입적하고 그렇게 잊혀진다.

1900년 청나라 말기 간쑤성 돈황 막고굴의 한 관리직원이 담배를 피운 후 담뱃대를 벽에 턴다. 벽에서는 울림이 있다. 속이 비었다는 뜻이다. 관리책임자 ‘왕원록’은 벽을 깨보는데 그 안에는 고문서, 고화(古畵) 등 5만여 점의 유물이 가득 쌓여 있다.

11세기 외적의 침입에 대비해 넣고 폐쇄한 건데 근 천년 만에 발견된 거다. 서구열강의 침탈과 내란 등으로 청조(淸朝)는 거의 기울어 갈 때였다. 1907년 영국의 탐험대장 아우렐 스타인이 찾아와 은화 400냥으로 유물 7,000여점을 가져간다. 그 이듬해 하노이대 중국학 교수였던 프랑스인 폴 펠리오도 같은 식으로 7,000여 점을 가져간다. 중국 전문가였던 그는 사료적 가치가 높은 유물을 골라 갔다. 그가 가져간 유물 속엔 길이 3.6m의 두루마리가 있었는데 바로 혜초의 인도기행문 왕오천축국전(往五天竺國傳)이었다. 앞뒤의 내용상 3분의 2정도가 훼실된 것으로 보이는 자료는 현재 파리 국립도서관에 소장되어 있다.

구도를 향한 혜초의 장대한 발걸음을 기념하기 위해 2009년 국내외 학자들이 평택에 모여 실크로드포럼을 열었다. 그리고 옛날 서해안의 포구였던 평택호 관광단지에 혜초기념비를 세웠다.

우리나라 근대 국악의 아버지 지영희

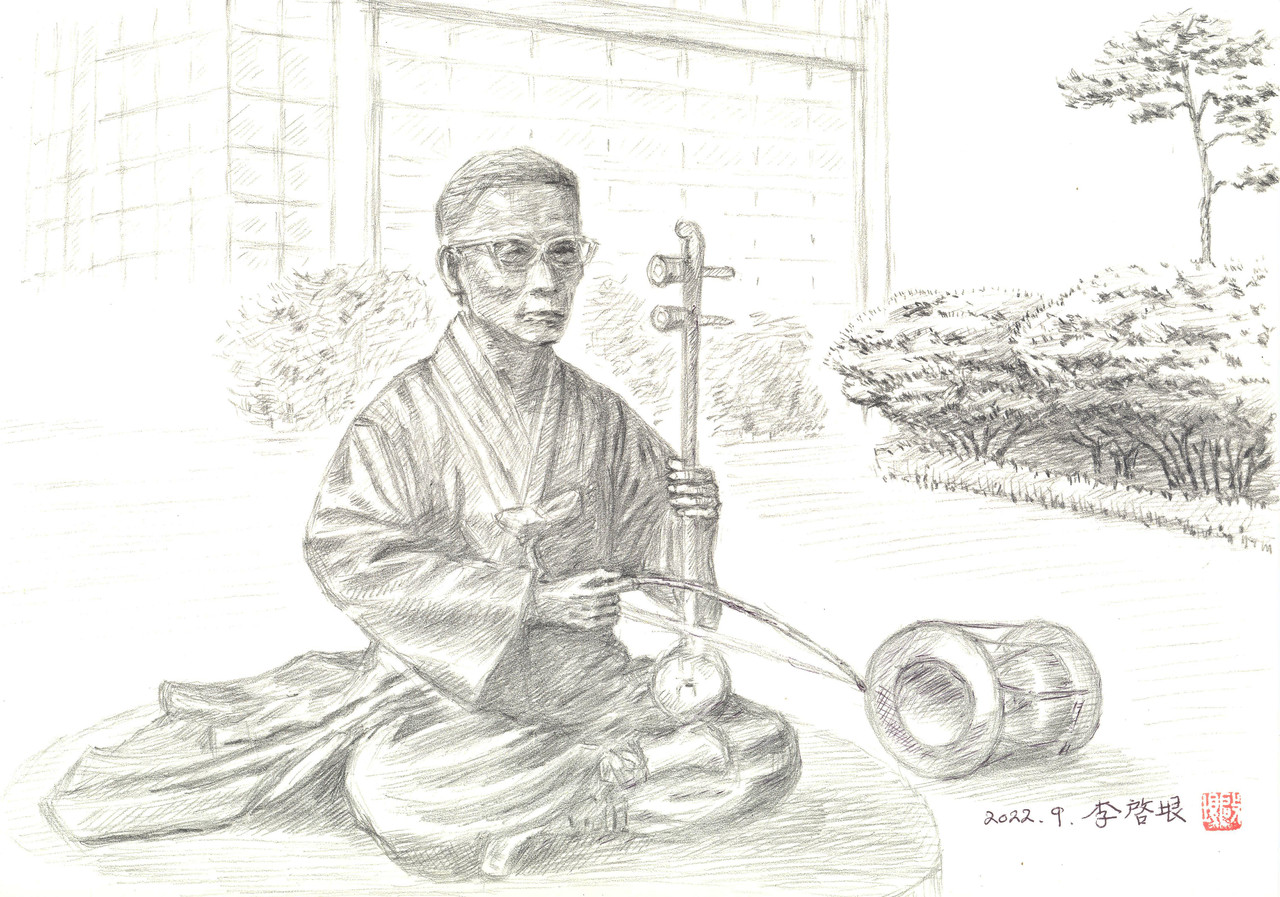

평택호 관광단지엔 지영희 국악관이 있다. 지영희(1909-1980)는 전통국악의 근대화를 실현시킨 우리나라 근대국악의 아버지다. 국악관 앞뜰에는 해금을 연주하는 그의 동상이 있다.

그가 이룬 가장 큰 업적은 국악관현악단의 창단과 국악예술학교를 통한 근대화된 전통 국악 교육이었다. 기존의 국악교육이 입으로 전하고 마음으로 받아들이는 구전심수(口傳心授)와 세종 때 창안된 악보인 정간보(井間譜)를 쓰는 방식이었는데, 상대적으로 다양한 연주 기교와 앙상블을 음향으로 표현할 수 있는 5선보의 악보를 사용하여 우리 전통국악을 글로벌 무대에 데뷔시킨 것이다. 지영희는 1930년대 말부터 조선음악연구소, 최승희 무용단, 광복 후 여러 곳의 기악 반주를 맡아오며 오선보로 창작하고 합주단을 지휘하며 오선보의 악보를 읽는 독보(讀譜.sight-reading)와 악보대로 음을 내는 시창(視唱.sight-singing)을 정립했다. 그리고 음높이, 음길이, 음색, 강약, 방향 등 음감(音感)교육을 체계화 시켰다. 그는 오선보에 작곡자가 창착하여 연주자와 지휘자가 연주하는 합리성을 추구하며 채보가(採譜家)로, 작곡가로, 지휘자로, 악기 개량가로 활동했다. 결국 그는 한 시대가 나서도 하기 어려운 일들을 이루어 내었다.

그가 처음 창단했던 한 개의 국악관현악단은 현재 전국적으로 백여 개로 늘어 활동 중이다.

위대한 만능음악인

지영희는 평택시 포승읍 내기리의 세습무(世襲巫, 대대로 세습되는 무속인) 집안에서 7남매 중 장남으로 태어났다. 부친 지용득은 ‘화랭이’(무당의 남편인 악기연주자)였고, 모친 김기덕은 ‘미지’(세습무당)였다.

그는 성장하면서 자연스레 피리, 대금, 해금, 태평소, 장고 등 무속 악기에 익숙해진다. 7년간의 서당교육과 강습소를 다니며 소년기를 보낸 그는 18세에 결혼했고 19세의 어느 날 그곳을 벗어나기로 마음먹는다. 새가 둥지를 떠나듯함이었는데 그 후 35세가 되는 16년간은 지영희가 최고의 선생들을 찾아다니며 치열하게 학습한 시기였다. 그는 피리, 대금, 해금, 아쟁, 단소, 태평소, 거문고, 장고, 꽹과리 등 모든 악기를 최고 수준으로 다루는 ‘팔랑잽이’가 되어 있었다. 모든 악기를 최고로 다루고 오선보를 터득했기에 국악관현악단 지휘와 국악예술학교의 교육을 능히 맡을 수 있었다.

현실에 안주하지 않는 그의 용기와 합리성은 참으로 위대하다. 가야금의 명인 성금연은 그의 부인이자 국악의 동반자였다. 그녀는 국악예술학교의 기악담당 교사로 활동하며 그의 위대함에 큰 몫을 보태었다. 지영희는 중요무형문화재 제52호 시나위(굿거리, 살풀이 등의 무속음악)보유자다. 그는 꼭두각시 무용곡을 비롯해 수많은 곡을 작곡했다. 정부는 그가 죽은 지 37년 만인 2017년 은관문화훈장을 추서했다. 늦었지만 다행한 일이다. 국악관 등 평택시 관계자의 노력이 컸다.

지영희의 삼촌 지갑용

포승에서 나고 자랐지만 지영희 선생을 본 적은 없다. 그때는 이미 국악계의 큰 인물로서 바삐 활동 중이었으리라. 포승 희곡리엔 지영희의 삼촌이 살았다. 호적 이름은 ‘지갑득’ 이지만 그 곳 사람들은 ‘지갑용’으로 불렀다. 그 역시 ‘화랭이’였고 부인은 ‘세습무’였다

상투머리에 테두리 좁은 갓을 쓰고 깡똥한 회색 두루막 차림으로 다녔던 그는 피리와 대금, 해금에 능했다. 그는 큰 잔치집의 사랑마루나 샛대문 가에서 피리와 해금을 연주하기도 했다. 청하지 않은 그에게 잔치집 주인이 어떻게 사례했는지 알 수 없으나 잔치음식에 쌀되나 챙겨주었다면 후했을 것이다. 어릴 적 그는 가끔 우리집을 찾아온다. “마님 당장 먹을 된장이 없어서” 1899년생이셨던 할머니는 “저 노인네가 우리 된장 다 퍼간다” 하시면서도 납신납신 내어 미는 그의 바가지에 된장을 가득 담아주셨다. 할머니는 2000년 가을에 돌아가셨으니 3세기에 걸쳐 사신 분이다.

지갑용이 살던 대골재 아래 양성말은 세 집이 모여 있는 외딴 동네다. 이웃 이충헌의 47년생 아들 이계중은 아이적부터 지갑용을 할아버지처럼 따르며 악기를 배웠다, 이계중이 내기초등학교를 졸업하던 해 지갑용은 서을의 조카에게 연락해 돌보며 가르치도록 부탁했다. 이계중은 서울 봉익동 지영희의 집에서 잔심부름을 하며 기숙했다. 장성한 그는 삼청각에서 피리를 불기도 했고 나중엔 국악관현악단의 단원이 되었다. 안타깝게도 그는 30대 중반에 요절했다.

역사의 현장 물건너 백석포 ‘평택이 무너지나 아산이 깨어지나

평택호 석화봉 아래 너럭바위는 노랑바위로 불리워 권관리 일대의 지명이 된다. 석화봉 뒤 기산리 들과 도대천을 지나온 철교는 평택호를 건너 홍성까지 연결된다. 전철은 내년에 개통 예정이다. 물 건너 백석포는 동학란 때 아산만을 통해 들어온 청군이 상륙한 곳이다. 청군은 성환에 주둔했다. 갑신정변 후 기회만 엿보던 일본군은 인천으로 들어와 경복궁을 접수하고 평택 소사벌에 주둔했다. 성환의 청군을 고립시키기 위해 안산의 풍도 앞에서 아산만을 봉쇄한 일본군은 들어오는 청의 지원군함을 일거에 격침시켰다. 그리고 성환전투, 평양전투, 압록강전투, 중국 본토의 전투까지 연전연승한다. 청군은 패주 중에도 약탈하고 겁탈했다. ‘평택이 무너지나 아산이 깨어지나’ 그 때 생긴 말이다. 남들이 제집 안방에서 난장을 부리는데 구경하듯 자조(自嘲) 섞인 말 밖에 할 수 없던 실정이 씁쓸하다.

평택섶길해설사

전 평택시 송탄출장소장

세계의 흐름에 캄캄했던 임금은 자리보전만 집착했고 아래위가 부패와 무능 내분만 있었다.130년이 채 안된 일이다. 그 후에도 근‧현대의 수많은 곡절을 겪어왔지만 유사 이래 최고의 풍요를 누리고 있다는 지금 그 풍요가 하늘에서 거저 떨어진 복은 아니다. 부모 세대, 조부모 세대들이 피와 땀으로 이룬 결정체였고 우리의 노력도 보탬이 되었다. 그리고 굳건한 안보를 위해, 가난을 극복하기 위해 고민했던 지도자들이 있었다. 누군가가 ‘역사를 잊은 민족에게 미래는 없다’고 했다던가 예나 지금이나 세계의 질서는 힘에 의해 결정되고 있다.

저녁 노을에 전시관 피라미드 지붕이 금빛으로 빛난다. 석화봉 주변 숲이 짙푸르다.