노을길 건너 오성들

오성들은 평택에서도 가장 넓은 들이다. 안화리부터 신리, 창내리, 교포리, 당거리에 걸쳐 펼쳐진 평야의 둘레로는 진위·안성천이 말발굽 모양으로 조용히 감아 흐른다. 반길 높이 구릉도 없는 평평한 들은 옛날 바닷물이 들어왔던, 간척으로 만들어진 땅들이다. 들은 넓었으나 난관도 많았다.

천수답인지라 해마다 벼를 벤 후 논에 물을 가두어 봄을 대비해야 했고 늦가을엔 궁안교 위쪽 진위천을 막는 임시보(오성보)를 쌓았다. 임시보가 일찍 터져버리는 해엔 마른 논에 호미모를 심거나 옥수수와 콩을 심는 수밖에 없었고 7월 장마 때 모를 심는 사람도 있었다.

해마다 폭우와 백중사리가 겹치면 홍수피해를 당했다. 땅을 파면 짠물이 나오니 동네마다 논우물처럼 큰 웅덩이를 파고 빗물을 가두어 그물을 길어다 먹었다. 아이들이 멋모르고 우물 근처에서 오줌이라도 눟다가는 어른들에게서 불벼락이 떨어진다.

산이 없으니 항상 땔감이 부족하여 볏집과 벼포기, 나문쟁이 마른 줄기까지 걷어다 때기도 했다.

들사람들은 역경을 함께 이겨냈고 서로 도왔다. 억척스런 그들에게 들은 기회의 땅이기도 했다. 근면했던 신리 양쾌용은 오성에서도 첫손 꼽히는 만석 대농이었다. 민의원을 했던 교포리 서태원과 서예와 풍물에 조예가 깊었던 백남희도 대농이었다. 60년대 중반 청와대 고위직이던 오성 출신 이봉득과 줄이 닿은 창내리 김원배는 정부 밀가루를 지원받아 포락지를 간척하여 큰 재산을 조성했다.

화성에서 이주해온 교포리 최중환은 말마차를 끌며 돈을 모아 많은 농토를 장만했다.

정시문은 큰 부자는 아니었으나 그의 모친은 벼 벤 논에 시금치 씨를 뿌려 채소가 부족한 어려운 들사람들이 마음대로 뜯어다 먹도록 했던 인정있는 사람이었다.

곁에 바다가 있었지만 쌀농사에 치중했던 들사람들에게 철마다 광덕과 충청도 배들이 찾아온다. 겨울엔 동어, 3~5월엔 숭어와 꽃게, 5~6월엔 강다리와 황새기, 김장철엔 새우젓을 싣고 왔다. 숭어가 올라올 때면 동네 청년들은 사두리(양손으로 드는 삼각그물)를 뜨거나 갯고랑에서 개막을 놓기도 했다.

창내 뚝방께 안성천과 합쳐지는 갯가에는 나루가 있었다. 뱃사공은 유득춘 이었고 들사람들은 물참을 꿰고 있었다. 평택 장날이면 밀물 참에 안성천을 통해 군문교에 배를 대고 장을 봤고 썰물 참 돌아오는 배에는 각자의 물건과 몇 집이 짜위한 참외 등을 가마니로 사서 싣고 오곤 했다.

1967년 창신초등학교가 생기기까지 들 지역 아이들은 숙성리 오성초등학교를 다녔다. 십여 리 들길은 진창이었고 겨울의 들바람은 매서웠다. 오성농예기술학교는 오성중학교의 전신으로 1961년 오성장로교회 임주철 목사가 사재를 들여 설립한 오성 최초의 중등학교다. 평택이나 안중으로 진학하지 못했던 어려운 아이들에게 그는 아버지와 같은 인물이었다. 졸업생 중엔 황인호 전 시의원과 육군 고위 장교를 지낸 김종복이 있다.

모진 환경에서 강인하게 성장했음일까 창내 출신 중엔 군에서 출세한 인물이 많다.

해병대 신원배 소장과 김종명 소장, 해군 이철우 대령이 그들이다. 특히, 신원배 장군은 월남전 짜빈동전투에서 소대병력으로 월맹군 연대병력을 격파하여 대한민국 해병의 3대 정신 중 하나인 ‘신화를 남긴 해병’으로 불리워지고 있다.

교포리 정시택과 숙성리 조영묵은 이름난 포수들이었다. 특히 정시택의 사냥 솜씨는 아들과 사위가 근무하는 인근 미군부대에도 알려져 미군 차를 함께 타고 야산이 많은 청북·포승까지 가서 꿩사냥을 하기도 했다. 돌아올 땐 보통 꿩 대여섯 마리를 허리에 두르고 왔다.

포승이 고향인 나도 어릴 적 점박이 포인터 사냥개들을 데리고 꿩사냥하는 미군들을 쫒아다니며 빨간색 엽총 탄피를 주워본 적이 있다. 그 시절 동네아이 하나는 신작로 모퉁이에 미군차가 서고 그 중 한 명이 솔숲으로 들어가 한참을 숨어 있다가 떠나는 장면을 유심히 지켜본다.

미군들은 아이들에게 껌과 쪼꼬렛을 까닭없이 던져준다는 얘기를 익히 들었던 터라 이 풍족한 사람들이 필시 뭔가를 감춰 두고 갔으리라 여기며 다음날 일찍 그 자리를 찾아가 살핀다. 아이가 아무리 둘러보아도 까만 똥무더기 하나 외에는 눈에 띄는 것이 없었다. 아이는 그날 미군도 똥을 눈다는 사실을 깨닫게 된다.

1974년 이후 오성들엔 물걱정 홍수걱정이 없어졌다. 평택호 방조제가 생겼던 때문이다. 광역상수도가 들어와 식수 걱정도 없다. 이렇듯 살기가 괜찮아졌건만 한때 400여명이 넘던 창신초교의 아이들은 지금 50명으로 줄어있다. 그 많던 아이들은 다 어디로 갔을까. 젊은이가 없으니 아이들도 없고 농촌의 노령화는 이곳 들녘에도 예외가 아니다.

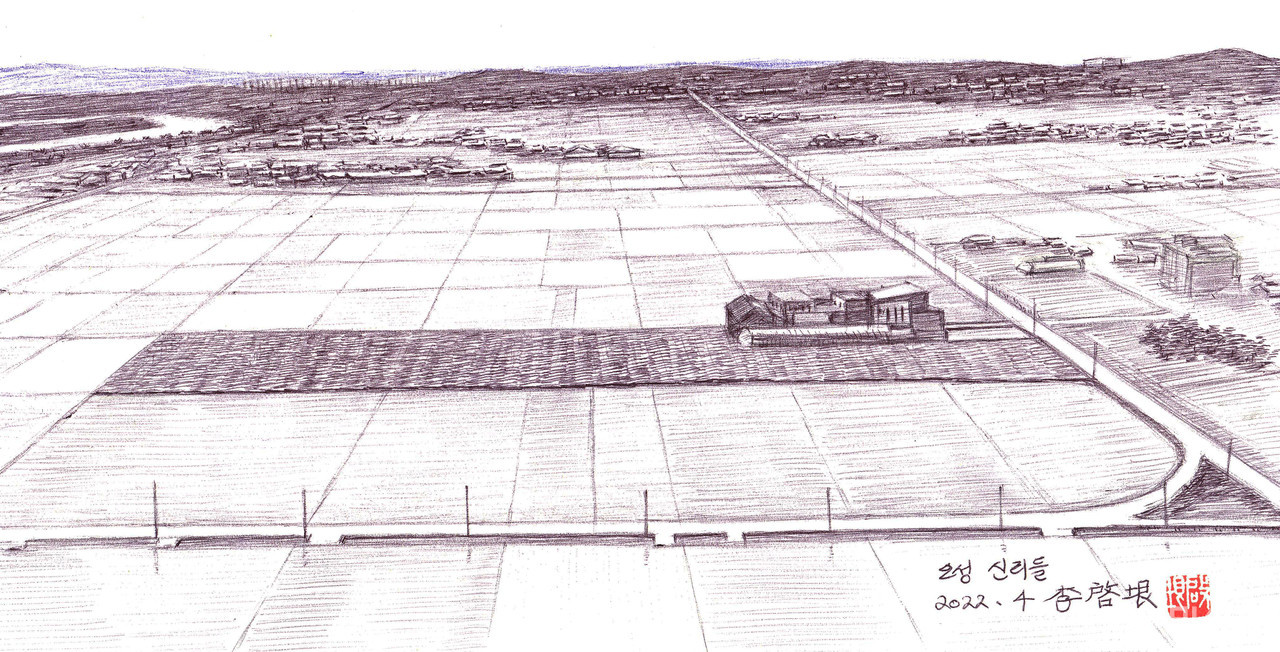

4월 10일경이면 어김없이 농수로에 물이 차 흐른다. 메말랐던 들엔 밤낮으로 스멀스멀 물이 고여 어느 결엔가 섬처럼 마을과 길만을 남겨놓는다. 신리들 중간에는 큰 보리밭과 주차장을 갖춘 건물이 있다. ‘미듬영농’이다. 농학박사인 대표 전대경은 남들이 안간 길을 걷는 사람이다. 초록미소마을 조병욱과 함께 여러 아이디어로 신리 권역 농업공동체를 추진하며 들동네에 활력이 된다. 그 곳 들사람들도 반긴다. 바람에 청보리가 술렁인다. 벌창한 물이 봄볕에 반짝인다.

평택섶길해설사

전 평택시 송탄출장소장