해고자·복직자 설문조사에 나타난 “복직만이 희망이다”

고려대 보건과학대학 연구팀 정리해고 6년간 삶 조사 분석

쌍용자동차 정리해고 6주년을 맞아 금속노조 쌍용차지부(지부장 김득중)는 8일 오전 칠괴동 쌍용자동차 정문에서 쌍용차범대위 등 사회단체, 종교계, 법률계 대표자들과 함께 기자회견을 가졌다. 이날 기자회견에는 고려대 보건과학대학 김승섭 교수 연구팀이 쌍용차지부의 의뢰로 정리해고자 142명과 2009년 무급 휴직된 뒤 2013년 1월 복직한 176명을 대상으로 한 설문조사 결과 발표가 있었다.

김득중 지부장은 “함께 살자던 노동자들을 국가와 자본은 ‘해고노동자’라는 주홍글씨를 덧씌우고 손배가압류 등으로 탄압했다. 하지만 단 한 번도 복직 희망을 꺾은 적이 없다”며 6년간의 삶을 세상에 알리려고 설문조사를 실시했다고 밝혔다.

조사 결과에 따르면 2009년 6월 8일 쌍용자동차가 정리해고 통보서를 발송한 지 만 6년째인 현재, 정리 해고된 노동자들의 사회·경제적 지위가 크게 하락하고 건강상태 또한 상당히 악화된 것으로 나타났다.

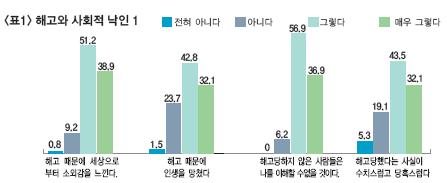

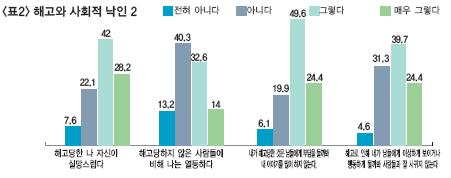

■ 해고와 사회적 낙인-소외감, 열등감, 인간관계 단절<표1.2>

설문조사에 참여한 해고자(142명) 중 90.1%는 “해고 때문에 세상으로부터 소외감을 느낀다”고 답했고, 74.9%는 “해고 때문에 인생을 망쳤다”고 답했다. 이들은 93.8%가 “해고당하지 않은 사람들은 나를 이해할 수 없을 것이다”라고 답하고, 75.6%는 “해고당했다는 사실이 수치스럽고 당혹스럽다”고 답해, 해고로 인한 사회적 낙인에 괴로워하고 있음을 확인시켰다.

이들은 사회적 낙인 때문에 자존감을 상실하고 열등감에 시달리며, 사회관계 속에서 스스로를 격리시키는 보였다. 해고자 70.2%가 “해고당한 나 자신이 실망스럽다”고 했고, 절반 가까운 46.6%가 “해고당하지 않은 사람들에 비해 나는 열등하다”고 답했다. 이러한 심리 상태는 자신감 결여로 나타나 74%가 “내가 해고당한 것이 남들에게 부담을 줄까 봐 내 이야기를 많이 하지 않는다”고 답했고, 64.1%가 “해고로 인해 내가 남들에게 이상하게 보이거나 해동하게 될까 봐 사람들과 잘 사귀지 않는다”고 답해, 해고자들의 인간관계가 해고로 철저하게 단절되고 무너졌음을 보여줬다.

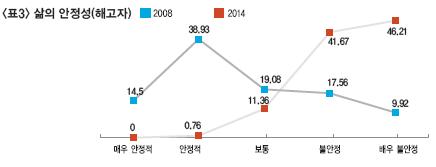

■ 삶의 안정성<표3>

해고자들은 정리해고 전후의 삶의 안정성에 대한 질문에서 분명한 차이를 보였다. 2008년도까지 이들은 자신들의 삶이 안정적이거나 매우 안정적이라고 답한 비율이 절반이 넘는 53.43%에 달했다. 하지만 해고 이후 6년이 지난 현재, ‘안정적’이라고 답한 이는 1%가 되지 않는 0.76%에 그친 반면, 87.88%가 불안정(41.67%)하거나 ‘매우 불안정(46.21%)’하다고 답했다. 조사 결과 해고자들 중 77.9%는 2009~2010년에 예·적금을 깼고, 생명보험을 포함한 민간보험을 해지한 해고자도 54.2%에 이르러, 공적·사적 안정망이 한꺼번에 무너졌음을 보여주었다.

이에 대해 조사결과를 발표한 고려대 김승섭 교수는 “해고자들은 해고 2년이 지나지 않았을 때 적금과 생명보험 등의 사적 안정망을 포기하기 시작했다” 김 교수는 이들에게 치료약은 ‘복직’이라고 힘주어 말했다. 이어 “해고자들은 삶의 안정성이 무너진 가운데 구직 과정에서 87%가 차별을 경험했다고 답했다”고 밝히며 “국가가 돌보지 않는 해고자들에게 사회적 낙인은 막막함과 사회적 낙인과 차별이었음을 기억해 달라”고 호소했다.

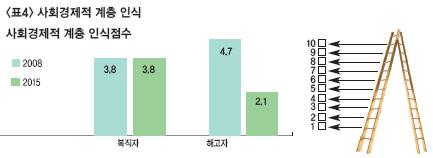

■ 치료약은 복직<표4.5.6>

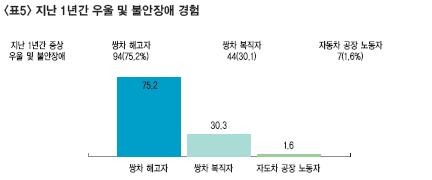

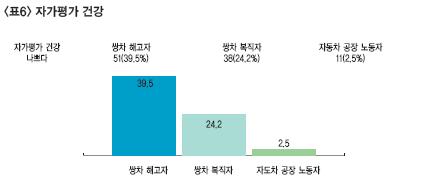

이번 조사에서 해고자와 복직자들은 자가 건강 평가와 지난 1년간 우울 및 불안장애 경험, 사회경제적 계층인식에서 상당한 차이를 보였다. 조사 결과는 해고자들이 겪고 있는 우울증과 자존감 상실 등의 문제에 있어서 최고의 치료약은 ‘복직’임을 분명하게 드러냈다.

자가 건강 평가에서 자동차 산업 종사자들 중 2.5%만이 ‘자신의 건강이 나쁘다’고 답한 가운데, 쌍용차 해고자들은 39.5%가 자신의 건강이 ‘나쁘다’고 답했다. 반면, 복직자는 24.2%가 건강 상태가 나쁘다고 답했다. 이는 완성차 공장 노동자의 건강 상태에 비해 해고노동자나 복직자나 열악하지만, 복직자들은 육체적으로나 정신적으로 건강 상태가 상당히 호전되었음을 의미한다.

일하게 되었다는 심리적 안정감은 이들의 건강으로 이어졌음을 우울 및 불안장애 경험 설문에서도 그대로 나타났다. 해고자들은 75.2%가 지난 1년간 우울 및 불안장애를 겪었지만 복직자들은 그 절반도 안 되는 30.3%만이 같은 증상을 호소했다. 물론 완성차 공장 노동자의 경우 1.6%만이 그런 문제를 겪고 있다는 것에 비하면, 엄청난 수치이다. 하지만 복직자들은 점차 회복되고 있음을 수치로 보여주었다.

쌍용자동차 정리 해고 전인 2008년에는 ‘연소득 2천만원 미만’이라고 답한 노동자가 5.4%에 불과했지만, 해고가 단행된 2009년에는 해고자 94.6%의 연간 소득수준이 2천만원 미만으로 급락했다. 이들의 해고로 인한 경제적 지위 하락은 사회경제적 계층인식에도 변화를 가져왔다. 복직자들은 자신의 사회경제적 계층을 10점 만점으로 했을 때, 2008년과 2015년에 똑같이 3.8 수준이라고 답한 반면, 해고자들은 2008년도에는 4.7이었던 반면, 2015년에는 2.1이라고 답했다. 해고자들은 복직자들에 비해 정리 해고 이전의 삶을 훨씬 긍정적으로 보고 있는 것으로 나타나, 절대적 경제지위 하락만이 아니라 상대적 박탈감도 더한 것으로 나타났다.

기자회견 지지발언을 한 민변 노동위원장 강문대 변호사는 “지난 6년은 죽음의 항거와 좌절이 잇따랐다”며 그간 해고노동자들과 함께 했던 복직투쟁을 회상했다. 그는 쌍용차지부는 “끝나도 끝나지 않은 싸움을 싸우고 있다”며 “언젠가는 승리(복직)로 마무리될 것이다”라며 끝까지 함께 할 것임을 밝혔다.